指挥攻城需要明确分工与战术协同。攻城分为三个阶段:铺路、集结与攻城。铺路是首要任务,确保行军路线畅通,避免因未连接领地而浪费体力。集结阶段需提前建造营帐,营帐不仅能减少士气损耗,还能作为临时征兵点,提升部队持续作战能力。攻城时,主力部队优先清除城防守军,待守军清零后,器械部队再上场拆除耐久。器械兵种适应性越高,攻城效率越强,但需注意其移动速度较慢,需主力掩护。

攻城指挥需提前规划时间与兵力分配。同盟官员应提前24小时发布攻城公告,确保成员有充足时间调兵。主力部队需配备至少两队,一队用于清除守军,另一队作为替补应对突发情况。器械部队兵力需达到守军1.5倍以上,避免因战损导致攻城中断。若目标城池有友盟协同,需明确最后一击归属,避免奖励纠纷。攻城过程中,指挥官需实时监控战报,根据守军恢复情况调整进攻节奏。

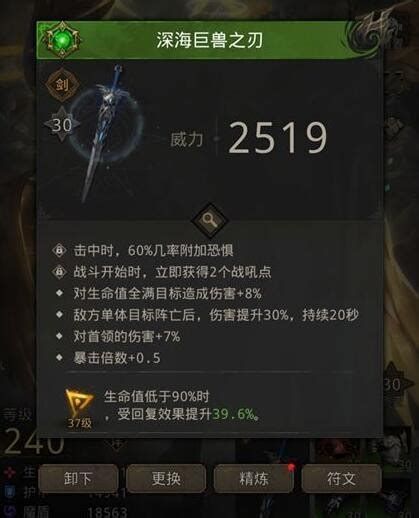

主力部队需优先攻击驻城部队,器械部队则需与主力保持同步,避免因时间差被敌方拦截。若敌方在线防守,可采用压秒战术,即主力与器械同时触城,减少被针对性打击的风险。攻城值计算需精确,每5分钟扣除一次耐久,器械兵种S适性武将可提供400点以上攻城值。指挥官应提前侦查城池等级与守军配置,针对性调整兵种克制关系。

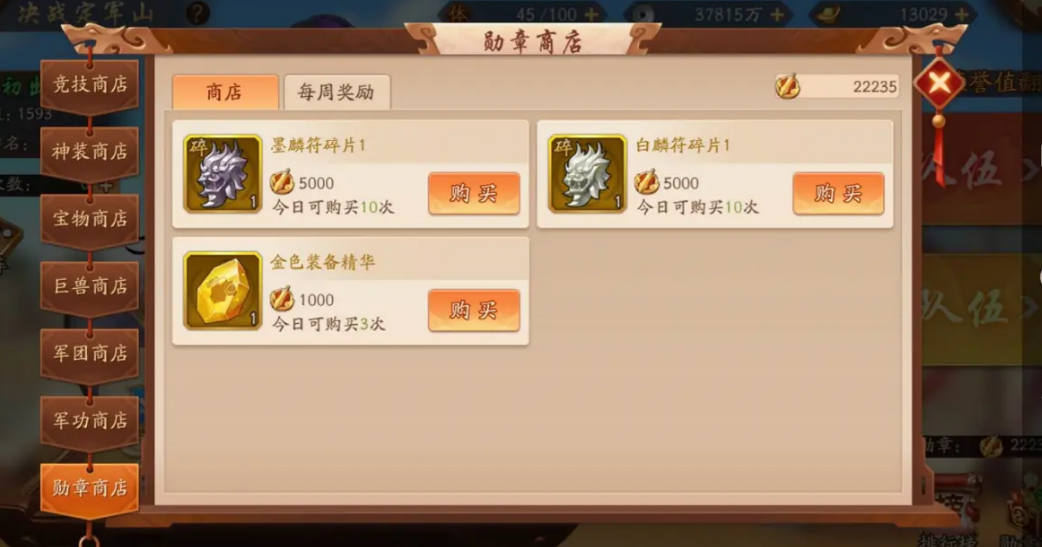

攻城后的资源管理与防御部署同样重要。占领城池后需释放周边闲置领地,避免占用同盟成员发展空间。新占城池需及时调动部队驻守,防止敌方反扑。指挥官应统计攻城贡献,合理分配首占奖励与资源加成,维持同盟成员积极性。若攻城失败,需分析原因并调整战术,避免重复消耗兵力。长期攻城计划应优先选择低等级城池练手,逐步提升难度。